Gastvortrag PD Dr. Silke Ötsch: Steueroasen: ein paralleles Rechtssystem für Privilegierte

Der Vortrag mit anschließender Diskussion findet im Rahmen einer Vorlesung statt und ist öffentlich. Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

- Wann: Dienstag, 29.01.2019, 12:00 Uhr

- Wo: R14 R00 A04

- Flyer mit Lageplan

… Mehr lesen...“Steueroasen sind juristische Rahmen, die es Privilegierten erlauben, Steuergesetze zu umgehen. Wie ist diese Institution entstanden? Welche Jurisdiktionen sind Steueroasen und welche Techniken benutzen sie? Wer profitiert und wer verliert? Anhand von Fotos und Recherchen in Steueroasen wird konkret gezeigt, was eine Briefkastenfirma ist und welche Orte hinter den illegalen und illegitimen Steuerpraktiken stehen.

Der Vortrag geht auf die Frage ein, warum die Steueroase seit über 100 Jahren bestehen kann. Welche politischen Initiativen haben versucht, die Nutzung von Steueroasen einzugrenzen? Wie erfolgreich waren sie und wo besteht Handlungsbedarf? Neben ökonomischen Faktoren wie Standortkonkurrenz und ungleich verteilter Expertise spielen Macht und kulturelle Faktoren eine Rolle. Steueroasen werden durch “Elitediskurse”

Ästhetisierung und Inszenierung von Organisation: Wie werden Organisationen im Sinne einer ‚ästhetischen Kohärenz‘ hervorgebracht? Welche Rolle spielen Artefakte, Architektur, Raum, Sprache, Events etc. bei der Inszenierung von

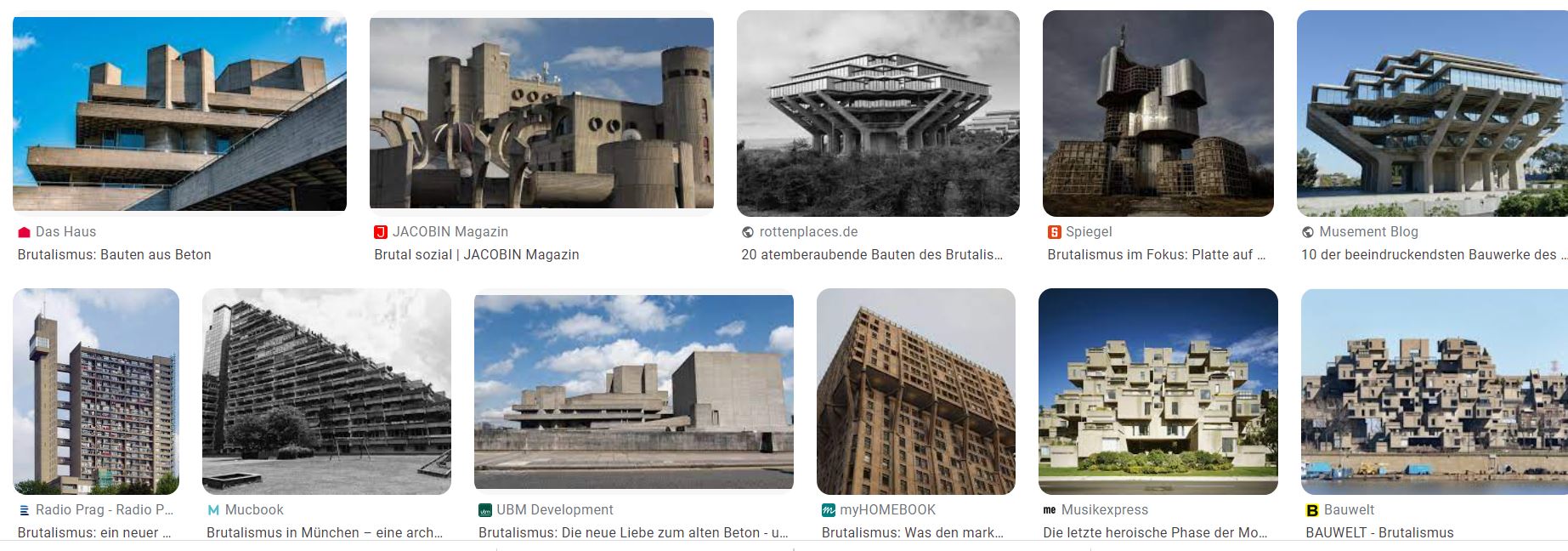

Ästhetisierung und Inszenierung von Organisation: Wie werden Organisationen im Sinne einer ‚ästhetischen Kohärenz‘ hervorgebracht? Welche Rolle spielen Artefakte, Architektur, Raum, Sprache, Events etc. bei der Inszenierung von  “Betonbauten sind für viele Menschen der Inbegriff hässlicher Architektur – kalte, abweisende Schandflecken in der Landschaft. Ganz anders sieht das der serbische Fotograf

“Betonbauten sind für viele Menschen der Inbegriff hässlicher Architektur – kalte, abweisende Schandflecken in der Landschaft. Ganz anders sieht das der serbische Fotograf